معرفة

رحلة ابن فطومة إلى البلاد الخيالية والحقيقية وإلى أفكارنا

من قنديل ابن فطومة إلى برودسكي… كيف ربط الأدب العربي مصائر شعوب لا تلتقي؟ وهل كانت دار الأمان في رواية نجيب محفوظ مجرد خيال، أم انعكاسًا لنظامٍ عاشه الروس؟

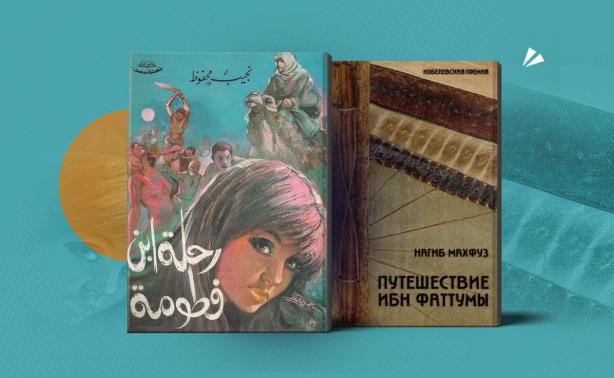

غلاف رواية «رحلة ابن فطومة» باللغة الروسية والعربية للكاتب نجيب محفوظ

غلاف رواية «رحلة ابن فطومة» باللغة الروسية والعربية للكاتب نجيب محفوظ

رحلة ابن فطومة من روايات نجيب القصيرة والمختلفة، تدور الرواية حول رجلٍ من دار «الإسلام» قرر أن يترك بيته وأهله ليسافر بحثًا عن أرض الكمال «دار جبل» بعد أن فقد الأمل في أخلاق بني وطنه، وفقد حبيبته أيضًا. ينطلق الرجل ويزور خمس بلادٍ مختلفة، قبل أن يصل في نهاية رحلته الطويلة إلى مبتغاه عند دار جبل.

أول محطاته دار المشرق، التي يجد أهلها يعبدون الأوثان ويعيشون حياةً بدائية تمامًا. ثم ينتقل إلى دار الحيرة حيث الملك هو الإله نفسه، وتنتشر بها تجارة واقتناء العبيد. بعدها تأتي دار الحلبة المبهرة بعمارتها وفخامتها وتقدّم أهلها، وتتميز دار الحلبة بالحريات في كل المجالات، ما يصدم بطلنا.

البلد التالية هي دار الأمان، وهي أرض العمل حيث الجميع يعمل ولا يوجد عاطلون، وهناك نظام عسكري صلب يجعل الكل يتجسسون على بعضهم البعض. وأخيرًا دار الغروب، وهي بلا أسوار أو حراس، بل مساحات خضراء مترامية الأطراف يقابل فيها البطل معلّمًا يرشد المارين إلى أهمية التأمل والسلام النفسي.

هذا هو الملخص السريع لرحلة ابن فطومة التي قضى فيها أعوامًا طويلة، وعرف فيها أناسًا كثرًا، منهم من ساعده ومنهم من كرهه. والآن حان دورنا للحديث عن الرحلة.

المشكلة هي الرموز… دائمًا وأبدًا!

قبل أن أشرع في هذا الفصل كنت أعلم مقدمًا أنني سوف أجد نفس الإشكالية التي واجهت القراء العرب مع الرواية، أو كل القراء عمومًا مع الروايات الرمزية التي لا تتحدث بوضوح وتترك للقارئ مساحة واسعة في تحديد ما يريد أن يقرأ أو ما يتناسب معه ومع ثقافته، خصوصًا في تلك الروايات التي تعطينا إشارات عديدة مثل رحلة ابن فطومة.

مشكلة تلك الرواية أن تقييماتها تختلف للغاية حسب ما يفسّره كل قارئ. بعض الأشخاص يرونها رواية عظيمة تعبّر عن الكثير دون أن تقول شيئًا، وآخرون لا يعجبهم أن يتركهم الكاتب لكل التفسيرات الممكنة في العالم دون أن يقول شيئًا! وهو ما حدث بالفعل للقراء الروس؛ لم أجد تعليقًا حياديًا، بل أعطاها قراء أعلى علامة مع وصفها بالعظيمة، ونجيب محفوظ بالكاتب المحترف الذي يستحق نوبل للأدب.

ووصفها آخرون بالرحلة الساذجة التي تشبه قصص الأطفال المتفائلة والميّالة إلى التنمية البشرية ورحلة بحث الإنسان الدائمة عن الكمال. وفي الحقيقة أن التفسيرين معقولان جدًا وقد ينطبقان على أحداث الرواية.

في النهاية هي مسألة اتجاهات فكرية وأذواق مختلفة، عمّا يحب القارئ أن يشاهد ويتابع حتى داخل العمل الأدبي. لذا لا عجب أن يتفرق الأدب إلى تصنيفات عديدة، ونجد من يحب الكلاسيكيات والمونولوجات الطويلة والوصف المسهب للطبيعة والأفكار، بينما يميل آخرون إلى روايات المغامرات المليئة بالحركة والإثارة. هذه الاختلافات يمكن أن تكون لأسباب متعددة، لاختلاف الثقافة مثلًا أو النشأة. مثلًا وجدتُ في مراجعتين متتاليتين لهذه الرواية على الموقع الروسي livelib رأيين مختلفين عن نفس النقطة تقريبًا، وكأنهما يردان على بعضهما.

الاقتباس الأول

«بينما تقلب الصفحات ستجد نفسك غرقتَ في هذا العالم، ستغادر غرفتك وتجد نفسك في السوق في وسط يومٍ حار. لكن هذا الكتاب لا يتعلق فقط بالأجواء العامة، توجد في الرواية قصة قوية تجبرك في كل خطوة على طرح العديد من الأسئلة. بدا لي أن قصة قنديل ليست مجرد قصة رحلة شاب إلى البلد البعيد الذي يدعى جبل، بل هي قصة أخرى. في رأيي هذا العمل هو استعارة كبيرة عن الحياة».

أما المراجعة التالية فكتب القارئ:

«هذا الكتاب يطرح أسئلة أكثر من الإجابات. هذا واضح، والأسئلة ليست مثيرة للاهتمام بشكل خاص، فهي لا تجذبك، ولا تعذبك، ولا تشجعك على مزيدٍ من البحث…».

القارئان يتحدثان عن الأسئلة التي طُرحت في ذات الرحلة والتي توقفت عند نفس البلاد بنفس أسلوب الكاتب، لكن أحدهما لم يرها هامة، والآخر وجد أنها تلخص الحياة. هذا المثل البسيط هو ما كنتُ أحاول تفسيره بمشكلة الروايات الرمزية بالذات أكثر من غيرها، ويبدو أن الروس لم يكسروا قاعدة الاختلاف تلك.

وعلى هذا الأساس، ومن التفسيرات المتداولة، أن رحلة ابن فطومة هي من رحلات التنمية البشرية ورحلة الإنسان كي يجد لنفسه أفضل بلدٍ للعيش. في الرواية بحث البطل عن بلادٍ بلا ظلم، بلاد الأمان والكمال. تبدو أمنية مستحيلة لكنه ينطلق بحثًا عنها.

هذه الفكرة المتكررة عن البحث عن الذات والبلاد التي تمتلك كلٌّ منها مميزات وعيوب، ثم يقبل الإنسان بها راضيًا، لم تعجب كل القراء، ووجدوا فيها بعض الاستخفاف. خصوصًا أن بعض القراء أشاروا مرارًا إلى أن قنديل البطل قد مكث بهذه البلاد غير المثالية أو المعيوبة من رأيه سنين طويلة، وتزوّج وأنجب بالفعل، ما يدل على الاستقرار. إذاً لمَ الإصرار على الوصول إلى دار الجبل وفكرة الرحلة؟ رأوا في البداية الفكرة المتفائلة، لكن ما حدث هو أن الرواية لم تأخذنا أبدًا إلى هذه الجنة المزعومة!

وهذه التقلبات في نفس البطل وفي أحداث الرواية رجّحت الفكرتين وأعطت مبررات جيدة لكلا الفريقين: من يعتقد أنها رواية عن الطموح الجامح ورحلات البحث عن السعادة، وفي الوقت نفسه من يرون أنها رواية عن الواقع والزمن، وأن حتى البلاد الغريبة ذات الظروف الصعبة قد يتعايش الناس فيها لسنوات طويلة ويتأقلمون صانعين سعادتهم الخاصة.

خمس بلاد فقط أم خمسون!

تفسيرات هذه الرواية عديدة؛ تقريبًا كل قارئ حدد مواقعها المختلفة على الخريطة الحقيقية أو حتى المتخيلة للبلاد الخمسة التي زارها قنديل. لكن قبل أن نبدأ في سرد تحليلاتهم وتفسيراتهم الخاصة، يجب أن أشير إلى نقطة هامة شكّلت تقريبًا جزءًا من تلك التحليلات بقصد أو بدون. هذه النقطة هي الترجمة التي قامت بها المترجمة فيكتوريا زاريتوفسكايا من العربية مباشرة إلى اللغة الروسية.

في هذه النسخة نقلت المترجمة أسماء البلاد كما هي، دون ترجمة معناها أو إشارة في الهامش أن نطق هذه الكلمة يعني (المشرق أو الحيرة… إلخ). فظهرت للروس على شكل كلمات غامضة، وتحول نطقها قليلًا ليلائم الحروف الروسية: (دار المشرق إلى أرض المشرق، دار الحيرة إلى أرض خيرة، ودار الحلبة إلى أرض خلب، دار الأمان إلى أرض أَمِن، ودار الغروب إلى أرض جوروب، ودار جبل إلى أرض جابال). ربما اعتبروا أنها من ضمن أجواء الليالي العربية التي تحيط بالعمل، وهو ما أدى إلى ظهور بعض التوقعات المختلفة عن هذه البلاد تبعًا للنطق الذي وجدوه أمامهم.

أحد هذه التفسيرات، مثلًا، والتي وجدتها طريفة، هي مراجعة ظنّ قارئها أن نجيب محفوظ يتحدث عن بلادٍ معينة. تكرر هذا التفسير ولكن ليس بمعنى الكناية، بل إن هذا الشخص تتبّع حقًا المدن التي يُنطق اسمها بهذا الشكل، حتى إنه وجد «ديار جبل» المثالية!

«من المثير للاهتمام أن المؤلف، إلى جانب بلدان الشرق وخيرة وأَمِن إلخ، أشار إلى جابال (مدينة قديمة في أذربيجان) كدولة مثالية. يشير المؤلف بأرض خلب إلى (سوريا القديمة)، فمن الممكن تمامًا أن تكون مهد الحضارة في العصور القديمة، ولأكثر تقدمًا بين الأردن (أَمِن)، خيرة (العراق)، ودول المشرق (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عُمان، اليمن، الكويت)».

هذه المراجعة أظهرت تأثير الترجمة على تلقي العمل؛ فهذا القارئ انتقل ببساطة ليبحث عن دار جبل أو «جابال» المذكورة في الرواية، وبالفعل وجد مدينة بهذا الاسم. لذا ظن أن الرواية تدور في أماكن حقيقية أو أنها ترمز إلى تلك البلاد بالذات، وبحث عن البلاد والمدن التي تشبه النطق المذكور. وبالطبع، بسبب أنه لا يعرف الكثير عن تلك الدول، كانت الفكرة مريحة. أما القارئ العربي، فلن يقبل عقل العربي أبدًا أن دار الأمان — التي يعمل الجميع فيها بلا توقف وتنعدم فيها الخصوصية — هي اليمن مثلًا.

التفسيرات التالية للدول الخمس يمكن أن تكون مشابهة قليلًا لتحليلات العرب، لكن هناك اختلاف واحد رئيسي في تلقي الأماكن في هذا العمل الأدبي، ألا وهو «دار الأمان». هذه البلاد يحكمها نظام قاسٍ وصارم يجعل الجميع يعملون، ولا توجد أي بطالة، وتتفشى بين السكان ظاهرة التجسس على بعضهم البعض وتنعدم الخصوصية تمامًا.

لم يواجه القراء أي صعوبة في التعرف على هذا النظام، فقد شهد العالم مثله بالفعل في الاتحاد السوفيتي أثناء تطبيق النظام الشيوعي والجو الصارم الذي لا يحترم إلا الدولة والعمل فقط، وحملات الوشاية التي تطال الكل بلا محاكمات عادلة. ويمكن لأي شخصٍ كان التخلص ممن يريد عن طريق الادعاء بأنه معارض للنظام بالقول أو الفعل. التشابه أكبر من ألا يُلاحظ، وبالتالي ركّز القراء الروس على هذا الجانب، وعدّوه رأي نجيب محفوظ أو العرب عن فترة الاتحاد السوفيتي.

هناك أيضًا تشابه وجده القراء فيما يتعلق بهذه الجزئية ودار الأمان، بما أن القصة تتحدث عن الوشايات والدولة الخالية من العاطلين. وهذا التشابه في قصة يوسف برودسكي ونجيب محفوظ والبطل قنديل ابن فطومة.

يوسف برودسكي هو شاعر روسي ومترجم، حاز على جائزة نوبل للأدب عام 1987، أي قبل نجيب محفوظ بعام واحد، وهو ما جذب انتباه القراء إلى التشابه في نقطةٍ من سيرتهما الذاتية. فكلا الكاتبين حازا جوائز كبيرة ونالا احترام وتقدير الشعب، لكن لسوء الحظ كان لكليهما أعداء.

فقد تعرض نجيب لحملة شنيعة انتهت بمحاولة اغتياله، بينما تعرض يوسف برودسكي لحملة من الصحف، حيث قام بعض الصحفيين بكتابة مقالات عن ركاكة أسلوبه الأدبي، وهاجموا المواضيع التي يكتبها، وفي النهاية وصفوه بالطفيلي الذي لا عمل له ويشكّل عالة على الدولة ومثالًا سيئًا.

ورغم أن «الطفيلية» ليست جرمًا في القانون، إلا أنهم ألقوا القبض على برودسكي. واستطاع رفاقه ترتيب دخوله إلى مستشفى الأمراض النفسية هربًا من المحاكمة، لكنه لم يتحمل أن يمكث في المشفى لعدة أيام، تبعها محاولته للانتحار، ثم اتهامه بالفعل «بعدم العمل»!

في محاكمة برودسكي الغريبة، التي أُقيمت لمعرفة إذا كان طفيليًا على المجتمع، دارت حوارات بدت وكأنها خيالية، قد تخرج من «دار الأمان» لا من محكمة حقيقية:

-

القاضي: بشكل عام، ما هو تخصصك؟

-

برودسكي: شاعر. شاعر ومترجم.

-

القاضي: ومن قال إنك شاعر؟ من وضعك بين الشعراء؟

-

برودسكي: لا أحد. ومن وضعني بين الجنس البشري؟

-

القاضي: هل تعلمت؟

-

برودسكي: أتعلم ماذا؟

-

القاضي: أن تكون شاعرًا؟ التخرج من جامعة حيث يتدرّبون ويتعلمون…

-

برودسكي: لم أعرف أن هذه الأشياء نتعلمها.

-

القاضي: ومن أين تأتي إذن؟

-

برودسكي: أعتقد أنها… (بصوت مرتبك) من الله.

هذه المصادفات في تعرض الكاتبين للملاحقة، وحصولهما على نوبل في عامين متتاليين أيضًا، أثارت اهتمام الروس. وحتى أنني وجدت إحدى القارئات تتحدث عن «الطفيلية» أيضًا فيما يتعلق بحياة البطل قنديل:

«هل قرر بطلنا السفر؟ حسنًا، دعه يذهب، لن يُدان باعتباره طفيليًا ومتهربًا من العمل. يجمع الحكمة؟ أوه، جدير بالثناء أيها الشاب. ينطلق مرة أخرى على الطريق؟ حسنًا، لقد أعطاه الله الوقت، الكثير منه».

لذا فقد حمل هذا الفصل بالذات الكثير من الأفكار للروس. ورغم أنها نفس الكلمات، إلا أن التلقي كان مختلفًا فيما يتعلق بقراءتهم عن تاريخهم الخاص بقلم شخص من مكان بعيد ومختلف، وتذكيرهم بمآسي تلك الفترة التي هم بالتأكيد أعلم بها منا. وهو ما يفسر استحضارهم لقصة برودسكي عدة مرات في مراجعاتهم.

أما باقي التحليلات حول بلاد قنديل الخمسة فأغلبها متوقع: البعض رأى أنها تمثل بعض الدول، مثل أن تكون دار الحلبة هي أوروبا الغارقة في الحريات، ودار الأمان بالطبع تمثل الاتحاد السوفيتي، ودار الغروب تمثل ثقافة دول شرق آسيا المتأملة. وهناك رأي قال إنه ربما لا يقصد الدول بل الأيديولوجيات نفسها، التي تجمع بداخلها أكثر من مجرد دولة بحدود.

أحد القراء لخص تلك الرحلة قائلًا: «إنها قصة بدأت من السعودية وانتهت في التبت». وهو رأي يرجع لهؤلاء الذين بحثوا عن دول، رغم أن التبت لا تشبه تلك البيئة التي وصفها محفوظ لدار جبل، لكن تمهيد وجود دار الغروب التي يتأمل أهلها بلا حدود أو حراس ويعيشون حياة السكينة، كان كافيًا له لدعم الفكرة.

أما الرأي الذي أعجبني شخصيًا، فهو لقارئة قالت إن تلك البلاد بترتيبها تشبه مراحل تطور التاريخ البشري: البداية الوثنية، ثم انتشار العبيد، ثم الديمقراطية والحرية التي تبعتها الأنظمة السياسية مثل الشيوعية والفاشية، وفي المرحلة الأخيرة يتحرر البشر ويحاولون الاستشفاء من ماضيهم.

وربما ما حفّز هذه الآراء حول كونها دولًا أو مناطق حقيقية في العالم، هو نبذة الرواية في مواقع تجميل الكتب الروسية. فقد اختتمت النبذة بهذه الجملة:

«رواية الكاتب المصري نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل هي قصة فريدة من نوعها لمسافر غير عادي، تجربة مدهشة للتعرف على العالم…».

فلو تعلمت شيئًا أثناء تجميع مادة هذه السلسلة، فهو أن الاختلافات هامة. وهنا لا أتحدث عن الاختلافات الكبيرة مثل اختلاف اللغة، بل أن معرفة معلومة واحدة أو قراءة جملة قد تؤثر كثيرًا في استقبالك للقصة ومحتواها، وقد تعطي انطباعًا مسبقًا يجعلك متحفزًا ناحية فكرة معينة ومتجاهلًا أفكارًا أخرى. وبالتالي فإن إضافة جملة «تجربة مدهشة للتعرف على العالم» قد تزرع داخل العقل رسالة لا واعية حول ما هو موجود داخل العمل.

في رأيي، كان هناك اهتمام من القراء الروس بهذه الرواية رغم قصرها. وتتعدد الأسباب: بين أنها رواية قصيرة، أو لقصتها المميزة، أو كخطوة صغيرة للتعرف على هذا الكاتب المجهول. وهي كلها أسباب موجودة في أعمال أخرى مترجمة لنجيب. لكنني أظن أن ميزة «رحلة ابن فطومة» هي قربها من قصص «الليالي العربية» وجو الصحراء وقصص «ألف ليلة وليلة» التي يسمع الروس عنها دائمًا ويتناولها شعراؤهم في الكتب.

فقد بدأ تناول العرب في الكتابات الروسية في القرن الثامن عشر بالتزامن مع ظهور الترجمة الأولى لألف ليلة وليلة من قبل ألكسي فيلاتوف. ثم كانت أول ترجمة كاملة من العربية أنجزها ميخائيل سالير في الفترة بين 1929-1939. وقد تأثر الروس بالجو العربي من صحراء وشمس، فكتب بوشكين قصيدة «التقليد العربي» عام 1835.

وللأمانة، فلم تكن كتابة الشعر قاصرة على العصور الكلاسيكية. فحتى اليوم يوجد شعراء روس يكتبون عن موضوع «الليالي العربية»، ومنهم الشاعرة أولغا شاركسيوفا التي رُشحت للقب كاتب العام مرتين في 2016 و2017، ولديها أشعار تدور أحداثها في صحراء الجزيرة العربية.

ومن أكثر شواهد تعلق الروس بجو «الليالي العربية» هي مقطوعة ريميسكي كورساكوف الشهيرة «شهرزاد»، التي أصبحت فيما بعد الموسيقى المستخدمة لتقديم «ألف ليلة وليلة» في كل مكان. وما لا يعلمه الكثيرون أن هناك مقطوعة أخرى لريمسكي كورساكوف عن الجو العربي وهي «مقطوعة عنتر».

وهذه الأخيرة تقودنا إلى نوع آخر من التأثر بالبيئة العربية. فمقطوعة «عنتر» التي ألّفها كورساكوف عام 1868 لم يستوحها من قصة عنترة بن شداد التي نعرفها، بل من قصة من تأليف المستشرق الروسي أوسيب سينكوفيكي، مستوحاة من شخصية عنترة أيضًا وهي قصة موازية. في القصة التي كتبها أوسيب عام 1833 يقرر عنتر اعتزال البشر ويخرج للصحراء ليبقى وحيدًا. وهناك يشاهد غزالًا يجري في الصحراء، ويقرر مطاردته، لتنتج عن هذه المطاردة قصة كبيرة تقوده إلى قصر ملكة ينقذها وتعطيه ثلاثًا من متع الحياة حتى يمل منها.

نعم، لقد ترجم الروس «ألف ليلة»، وترجموا كذلك قصصًا شعبية عربية عديدة من دول مختلفة، لكنهم لم يتوقفوا هنا، بل كتبوا شعرًا عن الصحراء، وألفوا قصصًا بأنفسهم عن أبطال القصص التي يعرفونها. لذا لم أستغرب تقديم رواية «رحلة ابن فطومة» واختيارها من بين أعمال محفوظ، فهي تملك بداخلها هذا السحر الخاص بالصحراء والغرائب العربية الذي ينتظره الروس ويكتبونه بأنفسهم.